Онлайн трансляция | 12 сентября

Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

Феодосий (Смага), схиархимандрит (1877—1946)

Схиархимандрит Феодосий (в монашестве — Трифилий, в миру — Трофим Арсеньевич Смага)

«Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!.. Ибо все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11:33, 36)

Когда знакомишься с биографией архимандрита Трифилия, в схиме Феодосия, (Смаги), то обращаешь внимание на то, в какой круговорот событий может попасть человек не по своей воле, а по Промыслу Божию. В тихие дореволюционные годы это был обычный лаврский монах, ничем особенно не выдающийся, в жизни которого было немного ярких событий, а в основном терпеливое — изо дня в день — несение послушаний.

Батюшке было 40 лет, когда все кардинально изменилось. Как христианин он подчинил свою волю благой воле Божьей — стал врачом душ в пандемию испанки и эпидемию тифа; оберегал чистоту веры своей паствы на пике распространения церковного обновленчества в смутные годы раскола; свидетельствовал о Боге в период кровавых гонений на Церковь.

Имя архимандрита Трифилия внесено во многие мартирологи гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священников. Но, к сожалению, на Родине, в Украине, о нем почти не известно.

В этом кратком очерке познакомимся с основными событиями его трагического жизненного пути.

* * *

Казацкого рода

Трофим Арсеньевич Смага родился в семье потомственных казаков. Это были казаки, оставшиеся на наших землях после ликвидации Гетманщины (1654−1764). Историки указывают, что украинские казаки своим положением были не очень довольны, социальное напряжение в местах их расселения увеличивалось. Особенно это было заметно в Полтавской и Черниговской губерниях, где казачье население страдало от малоземелья и тесноты.

Предки Трофима Смаги, чтобы решить земельную проблему, переместились из деревни Свыдовец Козелецкого уезда Черниговской губернии в соседнюю Кобыжчу — огромное село площадью около 2 тысяч гектаров, в котором насчитывается 96 улиц, в середине XIX века здесь действовало 4 церкви (на сегодня отстроено две). И в наше время это одно из самых больших сел Украины.

19 сентября (2 октября по нов. ст) 1877 года в местечке Кобыжчи Козелецкого уезда Черниговской губернии и родился будущий отец Трифилий. Его родители — отставной солдат Арсений Власович и Ксения Федоровна Смаги крестили младенца в старинной церкви Рождества Христова в честь мученика Трофима Синадского (Фригийского). О его семье и детстве имеются скудные данные. Знаем только, что семья была верующей, восприемником при Крещении стал казак Владимир Кныш и Анна Климентовна, жена казака Ивана Кныша, до поступления в Киево-Печерскую Лавру жил, как говорили в те годы, при отце, грамоте учился дома; имея красивый голос, с раннего возраста пел на клиросе в церкви, в которой принял Крещение.

В Лавре

24 февраля 1894 года, накануне Прощеного воскресенья, 17-летний Трофим Смага поступил в Киево-Печерскую Лавру на испытание. Его первыми обязанностями было исполнение поручений в странноприимнице. 1 ноября 1896 года Трофим подал прошение в Духовный Собор о принятии и был принят в послушники Лавры. К его послушанию в странноприимнице добавилось клиросное пение. Он был чтецом и певцом в митрополичьем хоре.

Скажем несколько слов о киевском митрополичьем хоре образца начала ХХ века, его традициях, составе и репертуаре. С середины XIX века в Киево-Печерской Лавре существовало два вида хоров — братский и смешанный (митрополичий). Главное отличие между ними в том, что смешанный хор состоял не только из лаврских монахов и послушников, но включал еще группу певцов, набираемых извне. Начиная с 80-х годов XIX века службы митрополита Киевского и Галицкого проходили в сопровождении именно смешанного хора. Его состав постоянно расширялся, и к 1903 году, при митрополите Киевском и Галицком Феогносте (Лебедеве), в него входило 45 человек. Хор митрополита пел преимущественно в Крестовоздвиженской церкви, а в Великой (Успенской) церкви — чаще на архиерейских Литургиях в воскресные и праздничные дни наряду с клиросными хорами. По свидетельствам современников, митрополит Феогност (Лебедев) высоко ценил свой хор, предпочитал его соборному хору, а иногда даже требовал, чтобы хор пел и при его служениях в Софийском соборе. Часть хора всегда сопровождала Киевского митрополита во время его поездок в Санкт-Петербург и пела на службах в Успенской церкви Лаврского подворья. Например, в 1903 году выездная группа состояла из пяти мальчиков и четырёх взрослых.

В 1898 году Трофим Смага отбыл воинскую повинность в Козелецком уезде и был зачислен в ратники ополчения второго разряда.

14 октября 1904 года, то есть потрудившись 10 лет на благо Киево-Печерской обители и имея хорошие отзывы о своих трудах и поведении, послушник Трофим подал прошение о пострижении его в монашество. В конце декабря 1906 года Духовный Собор рассмотрел дело временного послушника Трофима Смаги и принял решение «включить в число штатных послушников Киево-Печерской Успенской Лавры, с надеждою пострижения в монашество, и оставить его при настоящем послушании».

«Послушник Трофим Смага, по распоряжению о. Наместника Лавры Архимандрита Антония экклесиархом Киево-Печерской Успенской Лавры, архимандритом Назарием 14 марта 1907 года пострижен в монашество с наречением ему имени Трифилий», — такие уведомления были разосланы в различные казенные ведомства от имени Духовного Собора Лавры. Общий срок его послушнического искуса длился 14 лет. Отметим, что в начале прошлого века длительное испытание желающего принять монашество было обычной практикой нашего монастыря.

Нужно сказать, что первоначальный этап монашеской жизни неслучайно назван послушничеством, поскольку каждый монах, в каком бы сане он ни находился, всегда является послушником. Вступающий в братство должен осознавать важность этого шага, которым он выражает желание быть послушным до смерти; понимать, что он обручается с братством, которое избрал. Он встает на путь внутреннего послушания настоятелю, подчинения братии и принятия воли Божией в каждом конкретном обстоятельстве. Если послушник уяснит для себя истинную цель жизни в монастыре не только теоретически, умственно, но усвоит ее себе опытно, и если эта цель будет у него общей с игуменом и всем братством, то он останется в обители и будет восходить от силы в силу. Что и произошло с отцом Трифилием.

В сан иеродиакона он был рукоположен 30 сентября 1912 года в Лаврской Великой церкви при совершении Божественной Литургии Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Флавианом, Митрополитом Киевским и Галицким. Нужно сказать, что экзаменационная комиссия по испытанию лиц от братии, готовящихся к рукоположению в священный сан, особо отметила начитанность монаха Трифилия. 1 июня 1913 года о. Трифилий был перемещен для очередного богослужения и клиросного послушания в Великую церковь. Эти послушания он продолжал исполнять вплоть до середины 1919 года.

Окаянные годы

С 1917 года Киев и Лавра вошли в особенно тяжелый период. Бурная жизнь за воротами монастыря все же вносила коррективы в устоявшийся уклад нашей обители.

Вот как описывал события января 1918 года Духовный Собор обители: «Что пережил Киев во время занятия его большевиками, наверное, никогда не изгладится в памяти киевлян. На долю Лавры выпало тогда перенести такие ужасы, каких она не переживала во время монгольского нашествия. До настоящих дней (то есть до 5 октября 1918 года. — Прим. ред.) сооружения Лавры сохранили следы от разрывов тех снарядов, которыми буквально засыпана была обитель с 15 по 23 января, пока, наконец, она не была завоевана большевиками. Братия Лавры, состоящая тогда из 500 человек в большинстве уже преклонного возраста, конечно не могла оказать никакого сопротивления вооруженным людям, и принуждена была под угрозой смерти исполнять их требования… Только этим подчинением братья Лавры избегла поголовного истребления и разрушения святынь монастыря».

Начиная с зимы 1918 года на территории бывшей империи начали стремительно распространяться различные инфекционные болезни. После того, как миллионы солдат развалившейся русской армии ринулись с фронта по домам, теплушки, вагоны поездов, вокзалы, железнодорожные узлы превратились в питомники и массовых поставщиков эпидемических болезней. Плюс к этому в условиях тотальной разрухи и голода, когда катастрофически не хватало мыла, одежды, белья и продуктов питания, население не имело возможности соблюдать элементарные правила гигиены. Повсеместно были нарушены водопроводы и канализация, прекратилось энергоснабжение. Из-за нехватки топлива и невозможности его подвоза не отапливалось много жилищ, заведений и даже больниц. При этом в Украине, как и по всей стране, пережившей войну и революцию, не хватало врачей, медикаментов, средств дезинфекции; система здравоохранения и санитарные организации были развалены.

Уже в январе 1918 года эпидемия тифа охватила Дон, Украину, Северный Кавказ. Но пока это была «профессиональная болезнь» военных (многие историки сходятся во мнении, что именно эпидемия тифа стала причиной поражения УНР).

К 1921-1922 годам эпидемия тифа переросла в пандемию паразитарных тифов, кишечных инфекций и оспы. Пиком заболеваемости тифом был 1920 году, когда на каждые 10 тыс. населения разными формами тифа переболело 1 тыс. 106 человек. Люди гибли от инфекционных болезней чаще, чем на полях сражений. Требовались священники.

16 июня 1919 года отца Трифилия рукоположили во иеромонаха. В 1920 году батюшка подал прошение в Духовный Собор о длительном отпуске в связи с крайней слабостью здоровья, и его отпустили подлечиться в село Ставище Таращанского уезда. Это совпало с пиком распространения тифа в Киевской губернии. Чуть позднее о. Трифилий был командирован служить на приходе Полковничьего хутора Таращанского уезда Киевской губернии. Мы видим здесь Промысл Божий, ведь уезжая лишь на пару недель, о. Трифилий задержался на приходе на полтора года, и плодом его пастырской работы стало сохранение церковной общины.

Стоит сказать, что во время эпидемий число верующих может как сокращаться, так и приумножаться, в зависимости от смелости или нерешительности пастырей. Отец Трифилий несомненно был отважным человеком и имел пастырский талант, что подтверждается документальным свидетельством крестьян «о ревностном исполнении лаврским иеромонахом Трифилием пастырских обязанностей во время тифозной эпидемии с опасностью для своей жизни в бытность его с разрешения Епархиального начальства на приходе в названном селе в 1920-1921 годах», и с просьбой о его награждении. И это действительно несло риск для жизни. Достаточно посмотреть на данные официальной советской статистики, согласно которой в 1919-1922 годах в Украине переболело сыпным тифом не менее 5 млн. человек и столько же — возвратным тифом. Умерло от паразитарных тифов около 750 тыс. человек.

В ноябре 1921 года отец Трифилий после понесенных трудов был возвращен в Киево-Печерский монастырь. В следующем году он становится членом Духовного Собора, его возводят в сан архимандрита.

1921 год в Киеве отличался от четырех предыдущих. Если с февраля 1917 года по июнь 1920 года власть в городе менялась в среднем раз в три месяца, то за весь 1921 — ни разу. В городе окончательно утвердилась советская власть, переименовываются улицы и площади, началось восстановление заводов и фабрик, инженер Евгений Патон строит новый мост, соединяющий левый и правый берега Днепра, появляется первый автобусный маршрут. Таким образом, хозяйственная жизнь понемногу налаживалась.

В свою очередь, Киево-Печерская Лавра к 1921 году пережила первую волну большевистских гонений: значительная часть движимого и недвижимого имущества несколько раз уже была национализирована, братия вынужденно вошла в так называемую сельскохозяйственную и ремесленную трудовую общину (чтобы сохранить управление монастырем и его хозяйством), которой была передана часть сельскохозяйственного имущества Лавры, громадную монастырскую библиотеку и типографию передали Всеукраинской Академии наук. Давление властей на Церковь все возрастало…

Во второй половине 1922 года под давлением новой власти прекратил деятельность лаврский Духовный Собор, однако монашеская община Киево-Печерской Лавры пока сохранялась.

Начальник подворья

Определением Духовного Собора Лавры от 23 июня 1922 года о. Трифилий освобождается от обязанностей члена Духовного Собора и назначается начальником Петербургского подворья Киево-Печерской Лавры, отстроенном на рубеже XIX–XX веков. Управление подворьем было принято от его настоятеля 79-летнего архимандрита Феогноста (Помикова), который руководил им около 30 лет и остался здесь на покое. Отметим, что архимандрит Феогност (Помиков), предвидя свою скорую кончину (почил 5 июля 1922 года), сам отправил соответствующий рапорт Духовному Собору Киево-Печерской Лавры, в котором просил освободить его и прислать преемника.

Архимандрит Трифилий прибыл в Петроград в июле 1922 года. К этому времени гражданская война уже закончилась и в стране объявили новый экономический курс (НЭП), который подразумевал полную ревизию принципов «военного коммунизма». Вновь разрешалась частная торговля и частная собственность, продразвёрстка заменялась натуральным налогом. Опасаясь того, что это может спровоцировать и политические требования, соввласть начала беспощадно сражаться с любым общественным движением и инакомыслием в стране. Большевики устроили первую масштабную кампанию по «чистке» среди тех, кто отстаивал принцип свободы мысли и духовной свободы в своей жизни. Первыми под карательный маховик попали духовенство и интеллигенция.

Во второй половине 1922 года специальными пароходами из страны были высланы около двухсот крупнейших учёных, писателей, философов (с их семьями), не принявших советской власти. Данная мера оказалась возможной, поскольку к этому времени расстрел столь видных представителей научной и литературной элиты мог иметь для советского правительства нежелательный резонанс за границей. Список изгнанных философов, в который были включены: И. Ильин, С. Булгаков, Н. Бердяев, Л. Карсавин, Ф. Степун, Н. Лосский и др. составлял лично Ленин.

Главной целью высылки было запугать интеллигенцию и заставить ее молчать. Это было предостережением: не выступать против власти. Статья в «Правде», посвященная высылке, так и называлась: «Первое предостережение». Высылка интеллигенции была беспрецедентным в мировой истории актом: целенаправленно и добровольно снижался духовный и умственный потенциал народа — из государства изгонялись самые образованные, талантливые и творческие люди. Власть таким образом как бы говорила, что мысль стала ненужной, а, возможно, и вредной для нового советского человека, и что уж говорить о молитве…

Летом 1922 года в Петрограде проходил и первый показательный публичный процесс над Петербургским духовенством, инспирированный Петроградским большевистским руководством за сопротивление духовенства изъятию церковных ценностей из храмов на нужды голодающих Поволжья. По делу проходило 86 человек, из которых 10 приговорили к расстрелу. В ночь на 13 августа 1922 года были расстреляны: митрополит Петроградский Вениамин (главный обвиняемый на процессе), архимандрит Сергий (Шеин), а также профессор Университета Ю. П. Новицкий, адвокат И. Ковшаров и другие.

Петроградская кафедра была обезглавлена. Патриарх Тихон находился под арестом. Инспирирован раскол внутри Церкви. Власть поддерживает обновленцев. Причем центр обновленчества находится именно в Петрограде. Обновленцы стараются захватить православные церкви и вопреки воле прихожан ведут богослужения с нарушениями чинопоследования и с разнообразными новшествами. В случаях протеста прихожан и клира церковники-модернисты обращаются за защитой к новой власти. Во всех конфликтных ситуациях чекисты берут их под защиту, мотивируя тем, что «обижают наших красных священников».

Приняв руководство Лаврским подворьем в июле 1922 года, то есть в разгар вышеуказанных событий, о. Трифилий сразу включился в решение текущих проблем жизнедеятельности подворья. С одной стороны, надо было максимально сохранить церковные ценности, так как кампания по их изъятию государством еще не закончилась. С другой стороны — «наступали» обновленцы, их местные лидеры требовали ликвидации подворья Киево-Печерской Лавры как общины, независимой от местной обновленческой церковной власти.

До ареста в 1923 году всех петроградских викариев, кроме епископа Лужского Артемия (Ильинского), новому настоятелю подворья удавалось успешно противостоять обновленцам. Главным аргументом служил тот факт, что подворье как часть Украинской Церкви является автономным. Однако ситуация все более нагнеталась, о. Трифилий трижды обращался в Киево-Печерскую Лавру с подробными рапортами о церковной ситуации в Петрограде, требованиях Высшего церковного Управления (обновленческая организация), намерениях ликвидировать иноепархиальные подворья в северной столице. Батюшка интересовался, на какие уступки можно пойти, но из Киева приходили лишь неопределенные указания, которые оставляли за братией право на месте решать вопросы церковной субординации.

В 1923 году архимандрит Трифилий, посовещавшись с братией (По состоянию на август 1923 г. монашеская братия подворья состояла из 10 человек, − прим. ред.) и приходским советом, чтобы сохранить подворье, пошел на вынужденные уступки в отношении требований обновленческого высшего церковного управления (ВЦУ), а именно он приказал поминать епископа Лужского Артемия (Ильинского), посещать общие собрания Василеостровского духовенства и отчислять деньги на епархиальные нужды. В сентябре 1923 года в Петроград прибыл епископ Мануил (Лемешевский), который по благословлению Патриарха Тихона возглавил борьбу с обновленчеством в этой епархии. В результате деятельности епископа Мануила за несколько недель из 115 обновленческих храмов 83 перешли в ведение Патриарха. В Патриаршую Церковь вернулись также монашествующие Александро-Невской Лавры и Новодевичьего монастыря. В Патриаршую Церковь перешёл даже глава обновленческой Петроградской епархии митрополит Артемий (Ильинский), который принёс покаяние в нескольких храмах и был принят в сане епископа, который имел до ухода в обновленчество.

В свою очередь, отцу Трифилию пришлось объясняться с лаврским руководством о мотивах вынужденного компромисса (в Лавру поступил донос, обвинявший подворье о переходе к обновленцам). Показательно, что также, как и двумя годами ранее в Таращанском уезде (после эпидемии тифа), в защиту архимандрита Трифилия выступила его паства. Прихожане подворья направили в Киево-Печерскую Лавру собственное послание/прошение снять с настоятеля и братии незаслуженное обвинение. В скорости недоразумение было разрешено в пользу батюшки.

Спасское братство

В начале 1920-х годов особой силой и влиянием стали пользоваться православные братства: при петроградских храмах их существовало более 20 (Александро-Невское, Спасское, Андреевское, Захарьевское, Знаменское, Симеоновское, Мефодиевское и др.), объединявших активных верующих.

Они брали на себя те сферы церковной жизни, которые в условиях новой религиозной политики государства не могли выполнять традиционные церковные институции: обучение Закону Божьему, богословские курсы, миссионерство, духовное образование, просветительскую и издательскую деятельность, проповедничество и т. д.

Постепенно руководители и члены некоторых братств надеялись способствовать сохранению и возрождению Церкви. В 1923 г. епископ Иннокентий (Тихонов) писал своим духовным чадам из ссылки: «…[Вы] должны сами связать себя строгим послушанием по отношению к ней (Церкви), и лишь это послушание в соединении с самопожертвованием и молитвенным подвигом может спасти, воистину возродить Русскую Церковь…».

Вполне понятно, что власть не могла оставить без внимания указанные процессы. Вот и «Дело о православных братствах» было начато чекистами одновременно с подготовкой процесса против митрополита Вениамина. В антисоветской деятельности были обвинены более 30 человек — представителей духовенства и мирян. Аресты членов Братств начались весной 1922 года, а закончились в конце 1924-го.

Архимандрит Трифилий был арестован 3 февраля 1924 г. в составе большой группы священнослужителей во главе с Преосвященным Мануилом (Лемешевским) по делу «Спасское братство».

Прот. Николай Чуков, будущий митрополит Григорий, в своем дневнике «Один год моей жизни» во вторник 19 (6) февраля 1924 года записал следующее: «Есть сведения о новых арестах: о. М. Яворский, М. Тихомиров, Вл. Лозинский, о. архим. Досифей, архим. Макарий (лаврский) и арх. Макарий (афонский), о. Трифилий (Киевское подворье), иером. И. Егоров (Творожковское подворье), прот. Филоненко, архим. Николай Муравьев, о. Вертоградский, о. Александр Сахаров и много еще мирян. Все они содержатся в ДПЗ (дом предварительного заключения. — Прим. ред.) на Шпалерной. Вчера принесли сведения, что освобожден о. Т. Налимов и еще несколько священников. По их сообщению, сидят они по трое (еврей, коммунист и священник…), следователь Шибов (хороший), допрашивает о том: 1) не был ли на собраниях в Кирпичном (вероятно за богослужениями о. Либина), 2) не служил ли по домам, 3) не бывал ли у о. Прозорова, и 4) не бывал ли у еп. Мануила? Отсюда можно заключить, что инициатива арестов исходит от «живоцерковников», которым: 1) нужно покончить с «мануиловщиной» и 2) оградить свои материальные интересы, нарушаемые служением по домам».

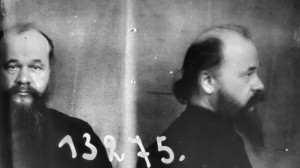

Кстати, в Петрограде, в доме предварительного заключения на Шпалерной, который в 1920-е годы был следственной тюрьмой Ленинградского управления ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, сделано и единственное известное фото отца Трифилия.

Кстати, в Петрограде, в доме предварительного заключения на Шпалерной, который в 1920-е годы был следственной тюрьмой Ленинградского управления ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ, сделано и единственное известное фото отца Трифилия.

Архимандрит Трифилий (Смага) был приговорен к двум годам лагерей с последующей ссылкой на 3 года. Срок отбывал на Соловках, куда в административном порядке также были отправлены епископ Мануил (Лемешевский), архимандрит Досифей (Степанов), архимандрит Николай (Муравьев-Уральский), иеромонахи Анатолий (Толстопятов) и Варлаам (Сацердотский), священники Н. К. Либин, В. А. Прозоров, А. Н .Сахаров, Д. Д. Филоненко, И. И. Чокой, М. С. Яворский; сосланы в отдаленные районы страны епископ Иннокентий (Тихонов), архимандриты Гурий (Егоров), Лев (Егоров) и др.

Как видим, по сравнению с тем, чем закончилась расправа с митрополитом Вениамином (Казанским), наказание участников окружавших его православных братств было относительно мягким и осужденных по соответствующему делу было немного. Между тем большевикам удалось покончить в Петрограде с легальной деятельностью приходских братств, которые, несомненно, были опорой для духовенства и мирян.

Возвращение

26 сентября 1926 года архимандрит Трифилий отбыл свой первый срок заключения и был освобожден из концлагеря на Соловках. Ссылку ему определили в город Любань Ленинградской области. Основная достопримечательность города — храм святых апостолов Петра и Павла, возведенный в 1867 году по проекту известного русского архитектора Константина Андреевича Тона, и до 1939 года службы в нем не прерывались, так что можем с уверенностью предположить, что о. Трифилий в нем тоже служил.

После трехлетней ссылки, в 1929 году отец Трифилий вернулся на Киево-Печерское подворье в Ленинграде (напомним, что Киево-Печерская Лавра была закрыта в 1926 году).

На момент возвращения о. Трифилия лаврское подворье не имело руководителя, поскольку органы ГПУ категорически отвергли кандидатуру архимандрита Феодосия (Михайловского), годом ранее представленного братии лично архимандритом Ермогеном (Голубевым). В декабре 1929 года о. Феодосий (Михайловский) был выслан из Ленинграда.

Утвердить настоятелем о. Трифилия официально было невозможно, так как он имел судимость по статье 58 Уголовного Кодекса, которой устанавливалась ответственность за контрреволюционную деятельность, и это было препятствием для желающего занять административный пост. Поэтому он пошел на сознательный риск и возглавил братию, так сказать, в частном порядке (второе его настоятельство продлилось до осени 1930 года). Что свидетельствовало о большом уважении со стороны братии и доверительности со стороны о. Трифилия.

Батюшка Трифилий сразу принял меры по налаживанию монашеского быта — в первую очередь распорядился готовить общую трапезу (борщ, каша, чай). Продукты покупал на рынке монах-повар на деньги из братской кружки, распределением которой заведовал архидиакон Евмений (Хорольский).

На руки братии выдавалось по 30 рублей в месяц на квартплату, налоги и частные расходы. В те годы все священнослужители как лишенцы не имели продовольственных карточек и приобретали необходимые продукты и вещи втридорога на рынках, кто где мог, причем торговцы предпочитали брать с них серебром.

В ночь с 22 на 23 августа 1930 года отец Трифилий был арестован вторично, содержался под стражей. Обвинение было вынесено 11 декабря 1930 года «за систематическое задержание у себя разменной монеты, подрывая этим денежное обращение в СССР», «тройкой» ПП ОГПУ в ЛВО осужден по статьям 58-10 и 59-10 УК на 3 года.

Его вновь выслали в Соловецкие лагеря. Известно, что здесь он в том числе работал сторожем. Согласно постановлению Центральной комиссии ОГПУ № 68 от 1 апреля 1931 года о разгрузке Соловецких лагерей НКВД от больных, инвалидов, стариков, отец Трифилий в связи с болезнью — хронический миокардит — был выслан на оставшийся срок в Северный край, г. Котлас, находящийся примерно в 600 километрах юго-восточнее города Архангельска.

Чуть позднее отец Трифилий перебрался в город Новгород, где проживал до 1937 года по улице Володарского, дом 23. Книга памяти жертв политических репрессий Новгородской области также свидетельствует, что в 1935 году, то есть накануне эпохи сталинского большого террора, он был лишен избирательных прав как бывший служитель религиозного культа. Отметим, что, лишая избирательных прав церковнослужителей, соввласть усиливала блокирование деятельности церкви.

С 1937 по 1946 годы архимандрит Трифилий проживал в Малой Вишере. Мы не знаем точных причин, по которым он так долго оставался в этом городке. Но с большой долей вероятности можем предположить, что здесь он имел место священника в Никольском соборе.

Последние известные нам данные о жизни отца Трифилия свидетельствуют о том, что 16 января 1946 года архимандрит Трифилий назначается настоятелем церкви села Сабле Батецкого района Новгородской области. 13 февраля этого же года он освящает этот храм. А уже в конце февраля 1946 года архимандрит Трифилий становится членом Духовного Собора Киево-Печерской Лавры.

Для нас остается загадкой, чем могла быть вызвана такая быстрая смена мест служения, возможно личность отца Трифилия не устраивала местные власти, возможно что-то другое.

Для нас остается загадкой, чем могла быть вызвана такая быстрая смена мест служения, возможно личность отца Трифилия не устраивала местные власти, возможно что-то другое.

Но мы точно знаем, что Господь призвал Своего раба закончить земной путь в своем родном монастыре.

В ноябре 1946 года отец Трифилий становится благочинным Киево-Печерской Лавры. Но, к сожалению, его здоровье все ухудшается. Он принимает схиму с именем Феодосий.

24 декабря 1946 года схиархимандрит Феодосий преставился ко Господу.

Похоронен он был в саду Ближних пещер Киево-Печерской Лавры, позднее его прах был перенесен на Зверинецкое кладбище в Киеве.