Онлайн трансляция | 12 сентября

Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

- 12 сентября 2015 Название трансляции

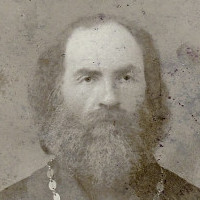

Иадор (Ткаченко), архимандрит (1865 – после 29 октября 1938)

Архимандрит Иадор (в миру — Илларион Афанасьевич Ткаченко)

Выходец из крестьян, композитор, регент, участник Первой мировой войны, кавалер двух боевых орденов, член Духовного Собора Лавры, трижды арестованный, погибший в ссылке и неизвестно где погребенный – архимандрит Иадор (Ткаченко). Его жизненный путь представляет интерес не только для исследователей своего века, но и для наших современников.

* * *

Илларион Афанасьевич Ткаченко родился 6 июня 1865 года в селе Боярке (с 1924 года – Тарасовка) Глевахской волости Киевской губернии в крестьянской семье скромного достатка. Родители его, Афанасий Стефанович и Ефросинья Феодотовна, владели тремя десятинами земли, в хозяйстве имелись корова и лошадь. По данным Ревизских сказок, в доме Ткаченко росло четверо детей – Моисей, Марва, Ирина и Илларион. Илларион был младшим. Дети были крещены в сельской деревянной Успенской церкви.

Семья принадлежала к сословию государственных крестьян. Т. е. все они были людьми лично свободными, освобожденными от любых принудительных работ, но обязанными платить подати и оброки на содержание войск в своих губерниях и нести военную службу.

Раннее детство о. Иадора прошло в родной Боярке, селе на 100 дворов, когда-то принадлежавшему Киево-Михайловскому монастырю. Совсем скоро после его рождения в трех верстах от села началось строительство железной дороги Киев-Балта-Одесса, появились одноименная железнодорожная станция и остановочная платформа. До Киева стало возможно добраться всего за 30 минут. Благоприятный для лечения легких микроклимат местности, сосновые леса и близость Киева превратили ее в популярную дачную местность. Как тогда говорили, «здесь отдыхал “весь Киев”».

Не все дети семьи Ткаченко обучились грамоте, например, его старшая сестра Ирина до конца жизни вместо подписи ставила крестик. Однако будущий архимандрит Иадор был не просто грамотным с детских лет, но и в свое время получил аттестат первой степени Киевского музыкального училища и, значит, имел высшее музыкальное образование.

В последствии в отце Иадоре ничто не выдавало его простого происхождения. Хотя он не кичился своим музыкальным образованием и на одном из допросов скромно сказал, что у него «с малых лет были способности к пению». Это, кстати, повлияло и на родителей о. Иадора при выборе его будущего.

Певчий

Афанасий Стефанович и Ефросинья Феодотовна благословили своего младшего сына на поступление в Киевский Выдубицкий монастырь на должность певчего. 1 мая 1878 года, накануне своего 13-летия, Илларион навсегда покинул отчий дом.

Надо сказать, что голоса мальчиков широко использовались в церковных хорах того времени. Дети, украшая нежными детскими голосами богослужение, трудились на клиросе вместе со взрослыми, разделяя с ними все тяготы. Введение их в хоры было связано с изменением характера песнопений, когда унисонное пение стало под влиянием западной традиции, завезенной киевскими певчими, заменяться многоголосьем; появилась необходимость в более высоких голосах.

При этом положение детей-певчих вызывало тревогу в обществе, в музыкальных и хоровых газетах и журналах конца XIX – начала XX века было много статей и заметок, посвященных этой проблеме. В стране создавались общества защиты детей, собирались целые заседания и советы в попытках решения вопроса эксплуатации детей-певчих в церковных хорах. Ведь дети-певчие находились в постоянной беспрерывной работе: праздничные и воскресные богослужения, церковные требы, спевки (не менее трех в неделю). При этом условия, в которых они жили, и оплата их труда были не всегда приемлемы. Это, кстати, подтверждается и опытом отца Иадора, о чем скажем чуть ниже.

В Выдубицком Свято-Михайловском монастыре он проживет более 11 лет, до 28 октября 1889 года. Здесь он приобрёл навыки хорового пения и управления хором под руководством опытного наставника, хорошего знатока церковного пения – иеромонаха Авдия. Как писалось в «Русской музыкальной газете», все годы, проведенные в этом монастыре, Илларион Ткаченко «занимался только пением, которое он изучал главным образом практически, а отчасти и теоретически под руководством о. Авдия и частных учителей музыки. Уже в 1887 году он был назначен к о. Авдию помощником».

Настоятель Выдубицкого монастыря архимандрит Евстратий писал, что во все время пребывания в монастыре Илларион Ткаченко «вел себя скромно и честно» и оставаться в обители не пожелал «ввиду недостаточного выдаваемого ему жалованья в семьдесят шесть рублей и отсутствия отдельной келии».

Послушник

31 октября 1889 года 24-летний Илларион был принят на испытание в странноприимницу Киево-Печерской Лавры c параллельным несением клиросного послушания. К своему прошению о принятии в число послушников Лавры он в том числе приложил свидетельство от 25 ноября 1886 года о прохождении воинской повинности.

В следующие 26 лет будущий архимандрит Иадор помимо других своих послушаний будет много заботиться о состоянии лаврского пения – развивать хоры, учить петь детей, перекладывать ирмолог с одноголосного на четырехголосный склад, составлять лаврский нотный обиход, сочинять музыку…

Около двух лет, с 1890 по 1892 год, Илларион служил в конторе странноприимницы и также был регентом в церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Никольского Больничного монастыря. Отметим, что согласно древней лаврской традиции регент исполнял роль ведущего певца и одновременно являлся и уставщиком (или головщиком), и учителем пения, и хранил в памяти уникальный лаврский распев. Ведь многие века в Киево-Печерской Лавре сохранялась именно устная традиция исполнения церковных песнопений. Сопровождая длинные монастырские службы, клирошане не пользовались нотным материалом, старинные напевы они исполняли по памяти. Знание церковных напевов-ирмологиев, их многочисленность и разнообразие, порой хоть и разных, но интонационно близких и схожих, требовало от исполнителей незаурядного дарования, безупречного слуха и памяти.

Конечно не только регенты, но и высшая монастырская братия постоянно беспокоились о состоянии клиросов, составе певчих, качестве пения. Неоднократно Духовный Собор Лавры выражал беспокойство по поводу недостаточного количества клирошан и принимал меры, направленные на улучшение музыкального исполнения. Уже в начале XIX века Духовный Собор обязывал «ходить на клирос за давним лаврским обычаем всех способных к пению монахов, даже если они не несли клиросного послушания». Для усиления клиросов Лавра принимала и мирских людей.

23 марта 1892 года послушник Илларион Ткаченко «перемещен на Ближние пещеры», где в течение полутора лет скорей всего также руководил клиросом пещерных храмов.

1893 год для Иллариона оказался очень насыщенным: в течение этого года трижды менялись послушания; при этом была предпринята попытка получить все необходимые документы для пострижения в монашество. Хотя по закону пострижение в монашество разрешалось для мужчин с 30 лет, а для женщин с 40, но на практике допускались отступления (чем и хотел воспользоваться Илларион). Кандидат к пострижению не должен был иметь супружеских уз, малолетних детей и неоплаченных долгов. Нахождение под судом и следствием тоже являлось препятствием к пострижению. Особый порядок существовал для лиц, принадлежащих к податным состояниям (для крестьян и мещан). Они должны были предоставить увольнительный документ от своих сословных обществ и заручиться согласием казенной палаты. Только после этого вопрос об увольнении их в монашество решался губернатором.

Так 19 июня 1893 года «крестьянин Киевской губернии и уезда, Глевахской волости, села Боярки Илларион Афанасьевич Ткаченко получил от Духовного Собора свидетельство в том, что он в Лавре находится на послушании и может быть принят в число действующих послушников оной с пострижением в монашество, если от общества, в коем он числится, будет выдан ему увольнительный приговор на беспрепятственное пострижение в монашество». В этом же месяце он получил свидетельство об увольнении из общества крестьян села Боярки, так как законных препятствий к его увольнению не оказалось. Им были поданы необходимые документы и в Казенную палату.

Однако 20 ноября 1893 года Киевская казенная палата уведомила Духовный Собор Лавры, что «не изъявляет возможности на поступление в монашество Иллариона Ткаченко как не достигшего 30-летнего возраста». В результате пострига он ждал еще четыре года.

В этом же году послушник Илларион на несколько месяцев был назначен уставщиком в Голосеевскую пустынь, затем переведен в экономическое ведомство с назначением на исполняющего должность учителя церковного пения Лаврской церковно-приходской школы и еще через несколько месяцев в начале 1894 года был возвращен на клиросное послушание в Никольский Больничный монастырь.

В эти годы будущий о. Иадор в числе других начал заниматься переложением лаврского ирмолога на четыре голоса. По свидетельству самого о. Иадора, он «по приказанию о. наместника архимандрита Сергия написал Непорочны в Великую Субботу, которых в ирмологе нет».

Несмотря на то, что в Украине нотопечатание началось с 1700 года, в Киево-Печерской Лавре до начала XX века придерживались рукописной нотной традиции. С последней трети XVII века и до конца XVIII века в монастыре периодически печатали ненотированные Октоихи и ненотированные Ирмологионы, что также указывает на устную традицию монашеского пения. Большое значение имела ориентация на распевание богослужебных текстов по ненотированным богослужебным певческим книгам – по памяти. Такое исполнение передавало живой опыт многовековой монастырской молитвы.

Гораздо позже в 1907 году о. Иадор напишет: «Киево-Печерский напев… заслуживает особенного внимания и приведения его четырехголосного склада в один систематический обиход, а также требует увековечивания печатно, так как все мотивы существуют в печатном виде, Киево-Печерский же записан только скорописными нотами…».

12 октября 1896 года послушник лаврской странноприимницы Илларион Ткаченко подал прошение в Духовный Собор удостоить его пострижения в монашество. Было принято во внимание хорошее поведение и усердное послушание, 22 ноября 1897 г. благочинным Лавры архимандритом Иаковом он был пострижен в монашество и наречен Иадором.

Ко времени принятия пострига о. Иадор прожил почти 20 лет в монастыре. Из сухих записей его личного дела мы не можем судить о глубине его внутренних изменений после того, как он стал монахом. Но нам хорошо видно, что ответственных послушаний у него стало больше и он с ними справлялся. Видя его готовность, устойчивость, послушание лаврское священноначалие уже в 1900 году рукополагает о. Иадора во диакона, и еще через полтора года, 15 июня 1902 г. – во иеромонаха.

Впереди у него было еще 15 плодовитых лет труда на ниве Господней в Киево-Печерской Лавре. Забегая вперед, скажем, что на о. Иадоре в полной мере исполнились евангельские слова: «в малом ты был верен, над многим тебя поставлю» (Мф. 25:21).

Регент

Практически сразу после принятия пострига в январе 1898 года о. Иадор был назначен исполняющим должность регента хора певчих Крестовой церкви Киевского митрополита с одновременным несением послушания учителя церковного пения при лаврской церковно-приходской школе. Это был т. н. смешанный (митрополичий) хор, организованный на основе ранее упраздненного особого митрополичьего хора, специально для пения в Крестовой церкви митрополита. Особенность этого хора в том, что в него входили не только лаврские монахи и послушники, но еще и приглашенные певцы. Есть свидетельства того, что, стремясь создать хор, которому доступна вся хоровая литература, о. Иадор инициировал увеличение числа поющих – и к началу XX века смешанный (митрополичий) хор состоял уже из 45 человек.

Ко времени утверждения в должности регента в конце июля 1900 года, митрополичий хор и его руководитель уже были хорошо известны в церковных и светских кругах далеко за пределами Киева. Что не удивительно, поскольку в прессе началось обсуждение того, что под управлением о. Иадора смешанный (митрополичий) хор расширил свой репертуар, отдельные произведения другими киевскими хорами не исполнялась, людям нравилось пение митрополичьих хористов. При этом работа над обновлением репертуара велась постоянно, песнопения разучивались специально к определенным богослужебным дням. Справедливости ради скажем, что поначалу далеко не все одобряли использование на богослужениях смешанных хоров. Например, широко известный в свое время и уважаемый священник М. Лисицын усматривал в этом нарушение монастырского устава. Однако практика пения смешанными хорами на митрополичьих службах в Киево-Печерской Лавре прижилась и укоренилась, дошла даже до наших дней.

Митрополит Киевский и Галицкий Феогност (Лебедев) высоко ценил свой хор, поэтому, кроме участия в лаврских службах, часть хора сопровождала митрополита Феогноста во время его поездок в Санкт-Петербург и пела там на службах в Успенской церкви подворья Киево-Печерской Лавры. В ноябре 1901 года по благословению митрополита Феогноста о. Иадор специально отправился в Санкт-Петербург «для более тонкого ознакомления с церковным пением», «хорами и придворной капеллой».

Со временем мастерство Иадора и руководимого им хора усовершенствовалось настолько, что в прессе появлялись исключительно положительные и даже восторженные отзывы. Например, в 1909 году митрополичий хор дал благотворительный духовный концерт в зале Религиозно-просветительского общества. «Концерт был проведён с большой художественностью, и исполнение каждого номера отличалось законченностью и тонкой передачей».

Композитор

К 1903 году о. Иадор стал известен не только как регент, но и как композитор. В этот период за пределы монастыря вышла дискуссия о состоянии церковного пения в Киево-Печерской Лавре. Оппоненты о. Иадора аргументировали тем, что он человек «необразованный», держится взгляда на лаврский напев как на «мужицкий». Дошло даже до публичных насмешек, что лаврский композитор одновременно работает в странноприимнице. Светским людям трудно было понять, что в монастыре иметь послушание является нормой – монах реализует себя там, куда определяет его священноначалие.

Возможно именно это побудило о. Иадора к тому, чтобы в конце ноября 1903 года подать прошение в Духовный Собор разрешить «посещать с начала будущего 1904 года Киевское императорское музыкальное училище для слушания в нем курса теории музыки и композиции, на что дано согласие Его Высокопреосвященством Митрополитом Флавианом». Киевское музыкальное училище являлось одним из лучших в то время в империи по составу высококвалифицированных педагогов. В 1913 году на базе этого училища была основана Киевская консерватория. В сентябре 1907 года иеромонах Иадор получил аттестат первой степени Киевского отделения Российского музыкального общества.

На протяжении 17 лет о. Иадор был бессменным регентом митрополичьего хора. Именно в эти годы им была создана большая часть духовных и светских произведений, которые исполнялись на службах и в духовных концертах. В публикациях исследователей названы концерт «Не ревнуй лукавнующим» (до 1904 года), кантата «1914 год». Музыкальные произведения Иадора также издавались в качестве приложения к «Руководству для сельских пастырей» (Киев, 1908 год), а в хоре могли распространяться в рукописном виде.

Надо сказать, что музыкальные произведения о. Иадора не только известны в наши дни, но и исполняются современными хорами.

О. Иадор был участником первого Всероссийского съезда регентов церковных хоров, композиторов, учителей и других деятелей на поприще церковного пения, который проходил в июне 1908 года в Москве. Съезд был созвал по инициативе Общества взаимопомощи регентов церковных хоров и проводился в Московском синодальном училище. Один из вопросов, который рассматривался на этом съезде, касался необходимости открытия в Киеве Синодального училища церковного пения.

Лаврский обиход

В целом деятельность о. Иадора неотрывна от истории лаврского пения на рубеже ХIХ и ХХ веков и связана с дискуссией о возможных направлениях его развития, о его достоинствах и недостатках.

Отец Иадор участвовал в работе и по подготовке лаврского обихода. В 1905 году он вошел в комиссию, созданную Духовным Собором для проверки соответствия используемых нотных книг с обиходом. Ей поручили «проверить и сличить употребляющиеся на клиросах Великой церкви нотные книги с обиходом 1865 – 1873 годов, представляющим последнюю и наиболее полную запись мелодий лаврского напева, с первоначально записанными переложениями, а также с действительным исполнением пения в Лавре; установить точную редакцию напева и его гармонизации; восполнить существующие изложения лаврского пения в гармоническом виде теми песнопениями, которые еще не были записаны, и приготовить исполненный и дополненный обиход для печати».

Пока готовился обиход, о. Иадор в 1907 г. опубликовал статью по истории Киево-Печерского напева. По замечанию редакции «Русской музыкальной газеты», точка зрения о. Иадора отличалась от других мнений о лаврском распеве, высказанных ранее на страницах этого издания.

Работа была закончена к 1910 году и Лаврской типографией были изданы первые 2 части «Нотного обихода Киево-Печерской лавры» – «Всенощное бдение» и «Божественная литургия». В 1912 году вышла 3-я часть («Двунадесятые праздники»), в 1915 году – 4-я («Постная Триодь»), в 1918 году подготовлена к печати 5-я часть («Цветная Триодь»), однако выходу ее в свет помешали политические события.

Обиходом, изданным в 1910-1915 годах, был подведен итог многовековой певческой истории монастыря. Были окончательно зафиксированы и изложены в виде гармонизаций вырабатывавшиеся столетиями напевы, которые с этого времени в полном объеме стали доступны другим монастырям, церковным приходам и всем любителям богослужебных песнопений.

Полковой священник

С началом Первой мировой войны жизнь в Лавре переменилась. Обитель сначала предоставила все корпуса своей обширной гостиницы для воинов, которые собирались в Киев перед отправкой на фронт, затем эти же помещения были выделены для воинских лазаретов. Кроме этого был устроен временный госпиталь в новой больнице Лавры, где лечили раненых на полном содержании монастыря. Во время пребывания в лазаретах раненые воины духовно окормлялись у лаврского священства, для них устраивались концерты (в том числе митрополичьего хора), раздавались специально выпущенные редакцией «Свет Печерский» листки о войне.

Отец Иадор в августе 1915 года пишет прошение в Духовный Собор дать ему отпуск для поездки к главному священнику Юго-Западного фронта для поступления в действующую армию, а также выдать свидетельство от Лавры в том, что препятствий к этому со стороны монастыря не имеется. Священноначалие удовлетворило ходатайство о. Иадора. Все формальности по его отъезду были улажены к январю 1916 года и предписанием главного священника армии Северного фронта он был направлен в 425 полевой госпиталь для исполнения пастырских обязанностей. При этом госпитале он прослужил всего пару месяцев и уже 27 марта был командирован в действующую армию в 174 пехотный полк.

В сентябре 1916 года приказом протопресвитера военного и морского духовенства оставляется в этом полку до конца войны. Таким образом отец Иадор участвовал в боях с Германией.

В начале 1917 года о. Иадора назначают постоянным председателем полкового попечительства по вспомоществованию семействам убитых солдат.

Первую свою боевую награду получил в октябре 1916 года – орден святой Анны 2-й степени с мечами. 12 июля 1917 года «за отличия в делах против неприятеля приказом главнокомандующего армиями Северного фронта был награжден орденом святого Владимира 4-й степени с мечами». Отметим, что Владимирский орден как боевая награда ценился очень высоко, идя в табели знаков отличия после ордена Георгия. Иеромонах Иадор имел особую благодарность командира полка за то, что 22 января 1917 года на позиции на Икскюльском предместном укреплении в течение дня обошел с крестом все передовые окопы, занимаемые полком.

О. Иадор был кавалером трех орденов.

Судя по документам, батюшка был на фронте до последних дней перед государственным переворотом 1917 года.

Возвращение

Ко времени перехода государственной власти в руки пролетариата и как следствие этого выхода империи из войны о. Иадор находился в Лифляндии (одна из прибалтийских губерний Российской империи, часть современных Латвии и Эстонии), т. е. в относительной близости от Петрограда. Сюда он и прибыл с фронта, чтобы сначала сдать в Управление о. протопресвитера церковные вещи и книги. Но оказалось, что из-за революционных событий до Киева уже добраться было практически невозможно. Батюшке пришлось остаться на Киевском подворье Лавры в Петрограде, о чем он сразу уведомил руководство родного монастыря.

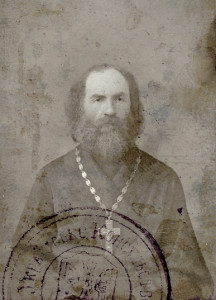

В феврале 1918 года о. Иадор получил распоряжение Духовного Собора возвращаться на родину при первой возможности. Удалось это сделать только к осени 1918 года. Отметим, что к этому периоду относится и единственный сохранившийся фотоснимок, сделанный в Петрограде для Генерального консульства Украинского государства, чтобы получить удостоверения его личности.

Практически сразу после приезда в Лавру о. Иадор получил послушание в хорошо знакомой ему странноприимнице – с 28 ноября 1918 года он был назначен ее смотрителем.

По воспоминаниям проф. Никодимова, лаврская странноприимница «составляла четвертую часть Лавры. Со всех сторон она была обнесена стеной, отделявшей ее как со стороны улицы, так и со стороны пещер. Гостиница состояла из 14 корпусов и больницы с церковью. Это был целый поселок». Этим огромным по сути хозяйством и стал руководить о. Иадор. Разноплановых забот было так много, что практически на каждом заседании Духовного Собора заслушивался его доклад о состоянии дел в странноприимнице. Речь шла об аренде помещений различными обществами и людьми, об оплате за услуги и отказах от них, смертях и похоронах, неприятных происшествиях и персонале. Исполняя это послушание, о. Иадор проявил свой организаторский талант.

Кроме этого «отец Иадор по должности начальника гостиницы считался как бы игуменом над женским персоналом, приписанным к Лавре. Он же совершал постриг наиболее достойных послушниц в монахини».

В эти годы его здоровье ухудшилось, давал о себе знать порок сердца. В 1921 году он был возведён в сан игумена, в 1922 году – архимандрита и одновременно назначен членом Духовного Собора.

С 5 сентября 1922 года он стал начальником Никольского больничного монастыря (комплекс зданий, в которых помещалась собственно больница с двумя храмами и корпусом для обслуживающего персонала или аптекарским корпусом. Весь этот комплекс был отделен от Верхней Лавры отдельной каменной стеной).

В 1924 году он был избран братией Лавры на должность заместителя наместника и, как значится в уведомлении, с временным оставлением должности начальника больничного Никольского монастыря.

Непосредственно в Лавре о. Иадор проживал до самого ее закрытия, т. е. до 1924 года, затем он переехал на улицу Миллионную, а после этого на Воздвиженку.

С закрытием Киево-Печерского монастыря закончилась и мирная жизнь о. Иадора. Вот каким его запомнили современники: «В момент моего вступления в Лавру регентом митрополичьего хора являлся иеромонах, а затем игумен Иадор. Это был, так сказать, монах-аристократ. Окончив консерваторию и обладая композиционным талантом, он быстро выдвинулся как автор церковно-музыкальных произведений, а также как умелый руководитель митрополичьего хора. Человек светского воспитания и манер, бесспорно умный и большого такта, он вскоре понадобился для другого, более трудного послушания, именно руководителя большой лаврской гостиницы». Таким его видел профессор Никодимов в 20-е годы прошлого века, таким его запомним и мы.

Аресты

В конце 1924 года на о. Иадора обрушились новые испытания – аресты. В первый раз его привлекли вместе с большой группой лаврских монахов по делу о сокрытии церковных ценностей. Архимандрит Иадор был человеком не из слабых, много повидавшим на своем веку, но даже на него обстановка Лукьяновской тюрьмы оказала угнетающее действие. Усилились старые болезни. Он смиренно просил следователя «обратить внимание на то, что я очень хвораю миокардом, а отсюда происходят сильные головокружения и боли сердца, а посему прошу Вас отправить меня в больницу или же обратно в камеру, где я мог бы полечиться». Об освобождении либо взятии его на поруки ходатайствовала его старшая сестра Ирина и ее муж. Однако прокуратура была неумолима. Батюшку выпустили под подписку о невыезде только в апреле 1925 года.

С 1926 года батюшка, оставаясь членом Духовного Собора Лавры, служил в церкви в селе Совки (ныне в черте Киева). После её закрытия в 1929 году он, видимо, переезжает на свою малую родину, поближе к своей сестре, в село Будаевку, где служит в церкви во имя Архангела Михаила. По словам самого о. Иадора, в этом селе он «прослужил на приходе священником до января 1938 года». Затем он считался священником без прихода.

В 1932-1933 годах во время голода, унесшего по современным оценкам от 3 до 4 млн. человеческих жизней, Украину захлестнула волна государственных репрессий и террора. Советское руководство пыталось переложить ответственность с себя на «классово враждебные элементы». Священство относили к ним априори.

В марте 1933 года отец Иадор был снова арестован по надуманному обвинению в «антисоветской агитации». Во время обыска в его комнате были изъяты рукописные материалы – переписка и, возможно, музыкальные сочинения и записи церковных песнопений. 68-летний батюшка, имея очень больное сердце, снова провел несколько месяцев в Лукьяновской тюрьме, пока не был освобождён под подписку о невыезде.

Нужно сказать, что во время допросов и при аресте 1924 года, и при аресте 1933 года о. Иадор пытался дистанцироваться от обвинений, делая это неумело, что послужило причиной для дальнейших обвинений других арестованных по этим делам.

С другой стороны, в сложное время брожения умов, нездоровых процессов вокруг Церкви, когда в Киеве менялись митрополиты, архимандрит Иадор сохранил верность Церкви и не уклонился ни в правый, ни в левый раскол. Например, исследователи указывают, что невзирая на свою дружбу с архимандритом Климентом (Жеретиенко), который был наместником Лавры до 1926 года, о. Иадор порвал с ним переписку и общение после непризнания им Декларации митрополита Сергия.

13 июля 1938 года архимандрит Иадор попал под каток «большого террора». Власти продлили работу внесудебных «троек», чтобы завершить выполнение распоряжения партии по увеличению числа репрессируемых «бывших кулаков, уголовников и активного антисоветского элемента». Он был арестован по линии НКВД в третий раз и снова «по делу о контрреволюционной агитации». Его заключили под стражу в киевскую тюрьму. Дело было состряпано быстро, судили «тройкой».

На первых нескольких допросах он отрицал предъявленное ему обвинение по ст.ст. 54-10 и 54-11 УК УССР. 7 сентября 1938 года он признал себя виновным. Против 73-летнего о. Иадора дали показания «бывшие прихожане» и «свидетели» того, что он призывал верующих «быть твёрдыми в вере», «выступать против закрытия церквей и требовать открытия ранее закрытых церквей и охранять христианскую веру».

Обвинительное заключение составлено IV отделом КОУ НКВД 9 сентября, а 29 октября ему был вынесен приговор: ссылка в Казахстан сроком на пять лет, считая с момента заключения под стражу.

Обвинительное заключение составлено IV отделом КОУ НКВД 9 сентября, а 29 октября ему был вынесен приговор: ссылка в Казахстан сроком на пять лет, считая с момента заключения под стражу.

Далее сведения об архимандрите Иадоре отсутствуют.

25 сентября 1989 года о. Иадор был посмертно реабилитирован.

По материалам архивной службы Киево-Печерской Лавры